| Разработка урока биологии в 7 классе по теме:

«Класс земноводные или амфибии»

Цель урока: раскрыть особенности строения и жизнедеятельности земноводных как первых наземных животных, обитающих в водной и наземной среде.

Задачи:

Образовательные: сформировать понятие об образе жизни, особенностях внешнего и внутреннего строения земноводных на примере лягушки в связи со средой обитания.

Развивающие: развивать познавательный интерес, логическое мышление, биологическую речь, умение анализировать, делать выводы и аргументировано отвечать на поставленные вопросы; умение высказывать собственное мнение и его обосновывать.

Воспитательные: способствовать экологическому и нравственному воспитанию на примере показа значения земноводных в природе и необходимости бережного, гуманного отношения к ним; воспитание коммуникативных качеств, навыков взаимооценки.

^ Тип урока: Урок изучения и частичного закрепления знаний.

Планируемые результаты:

1 .Учащиеся узнают особенности строения и жизнедеятельности земноводных, в связи с образом жизни.

2. Учащиеся должны понимать, что особенности размножения и развития связаны с водной средой.

3. Учащиеся узнают о многообразии Земноводных, их роли в природе и жизни человека, об охране этих животных.

4. Учащиеся узнают о происхождении Земноводных.

5. Развивать умения сравнивать и определять принадлежность и место в царстве “Животные”.

Оборудование:

- таблицы «Тип Хордовые. Класс Земноводные. Травяная лягушка», «Тип Хордовые. Класс Земноводные . Развитие. Многообразие»;

- демонстрационный материал: скелет лягушки;

- влажные препараты: размножение лягушки;

^ Ход урока:

I. Организационный момент

Приветствие учителя, пожелание здоровья, хорошего настроения на уроке, собранности, отличной работоспособности.

. Проверка дом задания (тест).

Выполнить тестовые задания.

1. Рыбы относятся к типу:

а) бесхордовых;

б) полупроходных;

в) хордовых;

г) позвоночных.

2. Спинной мозг у рыб находится:

а) под позвоночником;

б) в позвоночном канале, образованном верхними дугами позвонков;

в) над позвоночником;

г) в позвоночном канале, который образуют нижние дуги позвонков.

3. Кровеносная система у рыб:

а) замкнутая;

б) незамкнутая;

в) незамкнутая у хрящевых и замкнутая у костных;

г) диффузная.

4. Сердце у рыб состоит:

а) из одного предсердия и одного желудочка;

б) из одного предсердия и двух желудочков;

в) из двух предсердий и одного желудочка;

г) из двух предсердий и двух желудочков.

5. Кровь у рыб приносит к органам:

а) только питательные вещества;

б) только кислород;

в) питательные вещества и кислород;

г) питательные вещества, кислород и углекислый газ.

6. Основная функция плавательного пузыря рыб:

а) запасающая;

б) выделительная;

в) гидростатическая;

г) пищеварительная.

7. Через сердце рыб проходит кровь:

а) венозная;

б) артериальная;

в) смешанная у хрящевых и артериальная у костных;

г) смешанная.

8. Тихоокеанские рыбы кета и горбуша уходят на нерест:

а) на мелководье океана;

б) в глубокие места океана;

в) в места с обилием водорослей;

г) в устья рек.

9. У рыб органы боковой линии выполняют функции:

а) обоняния;

б) осязания;

в) только ощущения глубины погружения;

г) ощущения глубины погружения, направления и силы течения воды.

10. Выделительная система не связана с органами размножения:

а) у всех видов рыб;

б) у костистых рыб;

в) у хрящевых рыб;

г) у кистеперых рыб.

Ответы: 1в, 2г, 3а, 4а, 5в, 6в, 7а, 8г, 9г, 10б.

2. Сообщение темы и постановка задач урока.

Трудно назвать другую группу животных, которые вызывали бы у человека такое чувство настороженного интереса и, пожалуй, даже некоторого суеверного страха и вместе с тем отвращения, как земноводные.

«Издревле и до нынешних дней ни одно семейство животных не вызывало всеобщего отвращения, ни одно не преследовалось столь беспощадно, но и столь несправедливо, как семейство жаб» (Альфред Брем).

Сегодня мы приступаем к изучению новой группы животных – земноводных, как переходной формы от водных животных к типично-наземным.

Общая характеристика

Оба названия класса, «земноводные» (рус. Земля и вода) и «амфибии» (с греч. Двоякодышащие), подчёркивают главную особенность этих животных. Большинство из них одинаково хорошо чувствуют себя и на суше, и в воде. Весной амфибии уходят в воду. Здесь они размножаются и проводят своё детство. Но как только молодое поколение немного подрастёт, у них возникает тяга к суше, и они покидают одну стихию ради другой. Но связь с ней сохраняют в течение всей жизни. Земноводные появились на Земле более 350 млн. лет назад. Как вы думаете, кто им проложил путь на сушу?

Особенности развития современных амфибий свидетельствуют о происхождении этой группы позвоночных от рыбообразных предков девонских кистеперых рыб.

Почему именно кистеперые? (Показываю латимерию, фото).

Ответ учащихся:

- Мясистые, разросшиеся скелетные образования, парные плавники – конечности, снабженные мощной мускулатурой.

- При пересыхании водоема могут переходить на легочное дыхание.

Современная фауна включает в себя немногим более 2500 видов амфибий.

б) Земноводные первыми вышли на сушу и во всем были первыми. С выходом на сушу, они должны были решить множество проблем.

Какие проблемы они должны были решить?

- Дыхание кислородом воздуха.

- Проблема кожных покровов.

- Возросшее действие силы тяжести.

- Изменение характера передвижения.

- Размножение на суше (оплодотворение, защита икры от высыхания).

- Привыкание к окружающей среде (органы слуха, зрения, обоняния и др.).

- Приспособленность к неблагоприятным условиям (понижение температуры).

- Поиск и добыча пищи.

Как же они решили эти проблемы?

Задание 1. Составить опорный конспект, самостоятельно изучив текст учебника (стр. 115-116) и приложения 1-4.

- Амфибии - это животные, приспособленные к жизни и на суше, и в воде.

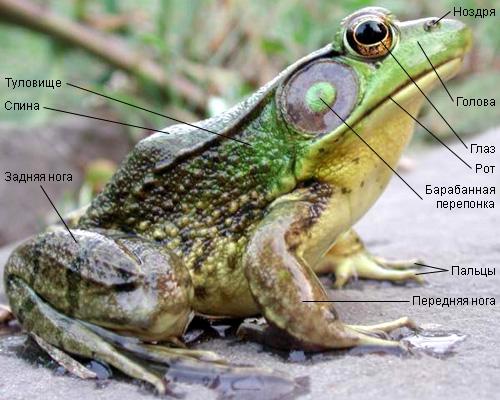

- Отделы тела - голова, туловище, конечности.

- Дыхание - легкие (кислородом воздуха), кожа (кислородом, растворенным в воде)

- Кровеносная система - 2 круга кровообращения, сердце - 3 камеры.

- Температура тела - непостоянная, зависит от окружающей среды

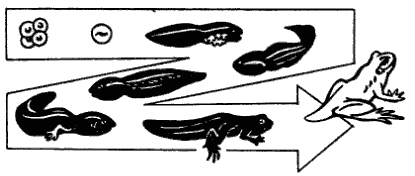

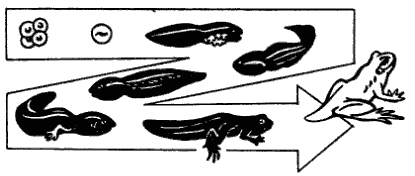

- Размножение: раздельнополые, оплодотворение внутреннее или наружное. В воде. Развитие с превращением: икра - личинка (головастик) - взрослое животное.

-Среда обитания - суша, вода

На суше - во взрослом состоянии.

В воде - размножение, рост, развитие.

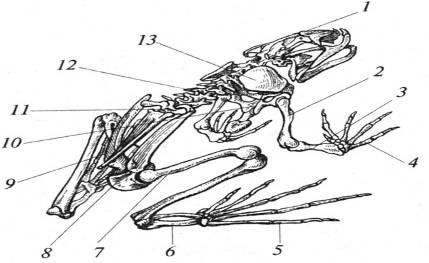

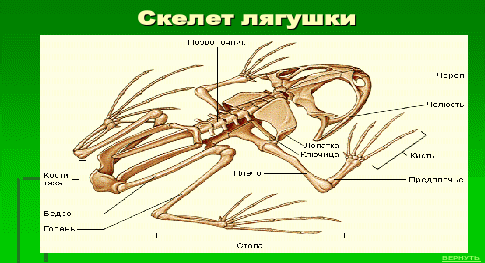

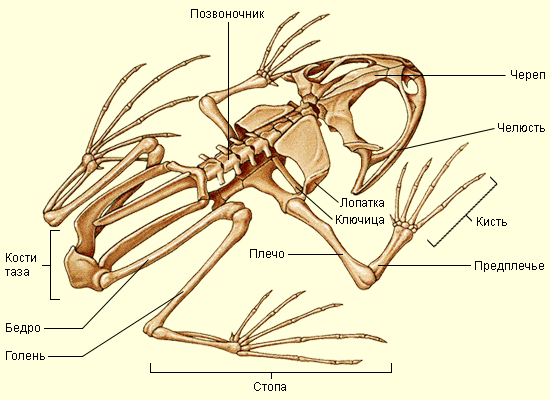

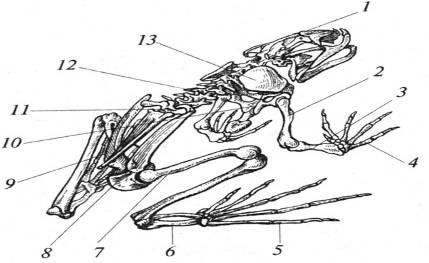

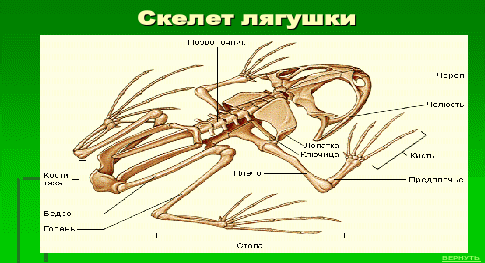

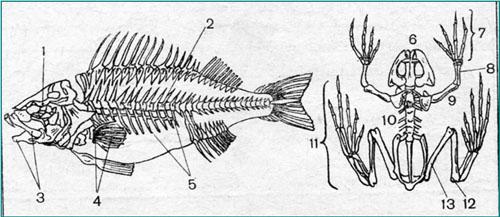

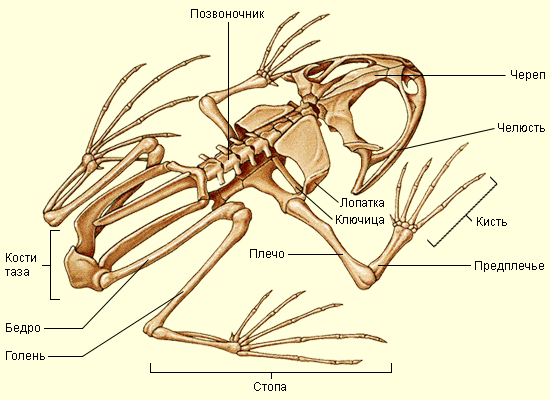

2) Скелет лягушки

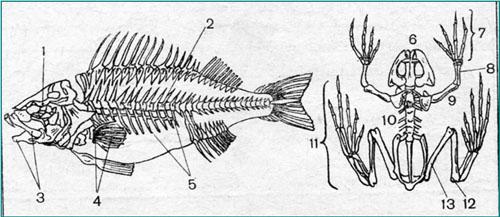

Задание 2. Изучите строение скелета лягушки. Подпишите кости, обозначенные цифрами 1-13.

Сравните скелет рыбы и лягушки. Выявите черты сходства и отличия.

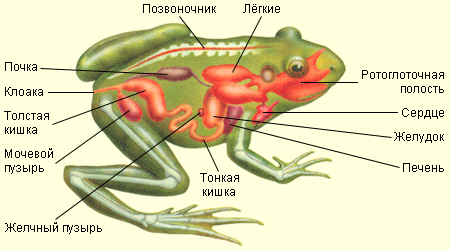

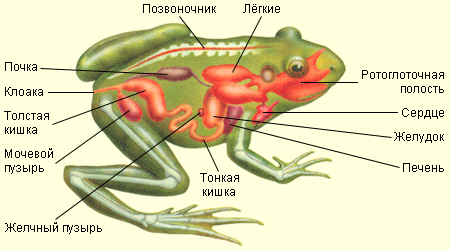

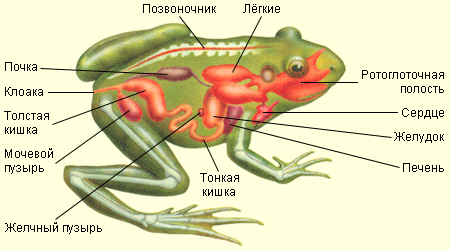

3) Внутреннее строение

Задание 3. Рассмотрите внутренне строение лягушки. Используя учебник и рисунок, ответьте на вопросы.

В каких органах происходит обогащение крови кислородом?

Перечислите органы пищеварительной системы.

Сколько камер в сердце амфибий? Назовите их.

Сколько кругов кровообращения?

Чем представлена выделительная система?

4) Особенности размножения лягушек и забота о потомстве (рассказ учителя); показ влажного препарата «Развитие земноводных».

IV. Закрепление изученного материала

Задание 1. Вставьте пропущенные слова:

Они первыми из позвоночных научились дышать с помощью…(легких)

Для более эффективного использования нового органа дыхания они обзавелись вторым кругом кровообращения, а сердце стало...(трехкамерным)

Чистой артериальной кровью снабжается….(головной мозг)

Амфибии первыми встали…. (на ноги)

У них есть позвоночник, они первыми научились…(поворачивать голову)

Чтобы защитить глаза от повреждения они первыми начали…(мигать)

Чтобы на суше было легко глотать сухую добычу они превратились в…(слюнтяев)

В воздушной среде, чтобы слышать, у Амфибий появился новый орган ….(среднее ухо)

Освоив сушу, они не порвали связь…(с водой)

Задание 4. Впишите в таблицу перечисленные ниже признаки:

1. обтекаемая форма тела,

2. жаберное дыхание,

3. два круга кровообращения,

4. слизистая кожа,

5. легочное дыхание,

6. развитие яиц в воде,

7. наличие барабанных перепонок,

8. развитие с метаморфозом,

9. пятипалая конечность,

10. наличие внутреннего уха,

11. слюнные железы.

Ответ: 1, 2, 6,10 Ответ: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11

V.Домашнее задание

Изучите п. 24, ответьте на вопросы и в зависимости от ваших склонностей и желаний приготовьте на выбор:

Биологическую сказку о Земноводных.

Кроссворд по теме «Многообразие Земноводных».

Интересные сообщения о лягушках.

Рисунки с изображением Амфибий.

VI. Рефлексия

- Изменилось ли ваше отношение к земноводным?

- Что вам запомнилось больше всего?

- Что вызвало у вас трудности?

- Как вы оцениваете свою работу на уроке?

Учитель: Закончить наш урок мне хочется стихотворением с глубоким смыслом:

^ Лягушек спросили: «О чем вы поете?

Ведь вы же, простите, сидите в болоте».

Лягушки сказали: «О том и поем,

Как чист и прозрачен родной водоем»!

– Давайте любить родную природу, не засорять водоемы и охранять земноводных, которые играют такую большую роль в природе!

Спасибо за урок!

Приложение 1.

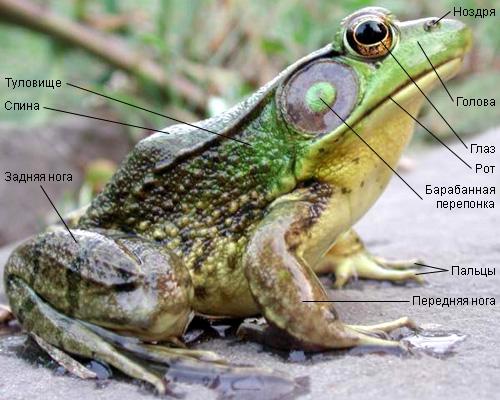

Внешнее строение лягушки.

|

1

|

Приложение 2.

Скелет лягушки.

Большинство земноводных имеют вытянутое или лягушковидное туловище с двумя парами пятипалых конечностей. Голова плавно переходит в туловище, но всё же (в отличие от рыб), может поворачиваться относительно него. Скелет костный (хотя с костями соединяется множество хрящей), позвоночник разделён на отдельные позвонки (от 9 до 200). У большинства бесхвостых земноводных рёбра редуцированы, грудная клетка отсутствует. Конечности состоят из трёх отделов, сочленённых между собой суставами (передняя конечность: плечо, предплечье и кисть; задняя конечность: бедро, голень и стопа). Скелет и мышечная система развиты сравнительно неплохо и способны поддерживать животное вне воды. Для всех земноводных характерна гладкая (реже шершавая) богатая железами кожа, лишённая волос, перьев и чешуи; лишь у некоторых безногих в коже имеются костные чешуйки. Земноводные могут дышать при помощи лёгких, кожи и жабр. Лёгочное дыхание осуществляется через ноздри, защищённые от проникновения воды особыми клапанами. Пониженное давление, необходимое для вдоха, создаётся, в отличие от высших позвоночных, движением горла. Важную роль играет кожное дыхание, необходимая для дыхания влажность кожи поддерживается слизистыми железами. Жабры имеются у всех земноводных в личиночной стадии, во взрослом состоянии сохраняются у водных хвостатых амфибий.

Приложение 3.

Внутреннее строение лягушки.

Кровообращение личинок земноводных сходно с кровообращением рыб. Взрослые земноводные имеют трёхкамерное сердце, разделённое на два предсердия и желудочек. Земноводные – первые животные, у которых появились два круга кровообращения. Артериальная кровь от лёгких и кожи поступает в левое предсердие; с венозной кровью из правого предсердия она смешивается лишь частично благодаря строению и работе артериального конуса сердца.

Через глотку и пищевод пища попадает в желудок, а затем в короткий кишечник. Пищеварительные вещества секретируются стенками желудка, поджелудочной железой и печенью. Прямая кишка заканчивается клоакой. У личинок имеется головная почка, у взрослых – парные туловищные почки. Мочевой пузырь имеет большое значение в водном обмене. Яйцевод самки открывается в клоаку.

Мозговая коробка маленькая. Головной мозг земноводных включает, в частности, сравнительно хорошо развитый передний мозг и недоразвитый мозжечок. Органы чувств представлены органами зрения (у пещерных земноводных глаза недоразвиты), слуха, осязания, обоняния, вкуса; у головастиков имеется боковая линия. Глаза защищены от смачивания веками; аккомодация глаза осуществляется перемещением хрусталика. Ухо у высших земноводных имеет барабанную перепонку.

Приложение 4.

Размножение и развитие лягушки.

После пробуждения от зимней спячки лягушки покидают глубокие водоемы, переселяясь в хорошо прогреваемые солнцем мелкие пруды, канавы, лужи и разливы талых вод. Здесь самки выметывают икру, очень похожую па икру рыб, и самцы поливают ее семенной жидкостью. Сперматозоиды проникают в икринки и оплодотворяют их. Оболочки икринок в воде сильно разбухают, делаются прозрачными, склеиваются друг с другом, образуя комки, и выплывают на поверхность или прикрепляются к подводным предметам. После оплодотворения личинки начинают быстро развиваться, в результате в икринке образуется многоклеточный зародыш. Через 12-25 дней из икринки появляется личинка — головастик.

Развитие лягушки

Головастик вначале имеет хвостик и напоминает малька рыб. Хвост его окружен тонкой плавательной перепонкой. Дышит головастик тремя парами перистых жабр, находящихся по бокам головы. В коже у него имеются органы боковой линии. Рот и конечности сначала отсутствуют. Через некоторое время начинает прорезываться рот с двумя роговыми пластинами и зубчиками на губах, которыми головастик соскабливает растения, служащие ему пищей. Затем наружные жабры исчезают и развиваются внутренние. На этой стадии развития головастик особенно похож па рыбу. В это время у него развита хорда, двухкамерное сердце и один круг кровообращения. В дальнейшем развитии появляются легкие, трехкамерное сердце, два круга кровообращения. Далее появляются задние и передние конечности. Сначала утончается, а затем укорачивается, далее совсем исчезает хвост, и головастик превращается в маленького лягушонка. Этот процесс длится 3-4 месяца, и называют метаморфозом. Полов зрелость у лягушек наступает на третьем году жизни. Сезонные явления природы оказывают влияние на жизненный цикл земноводных. Так, годовой цикл у них из-за условий сезонных климатических изменений делится на такие периоды: весеннее пробуждение, период нереста (размножения), период летней активности и зимняя спячка, спячка может быть наземная (тритоны) и подводная (лягушки)

|